「それは仕方がないけど、誰でも簡単に正確なバージョン情報を得られるようになんとかしてほしい」と粘ってみましたよ。でもどうするのがベストなんでしょうねぇ…

理想を言えば、XMPにちゃんと使える情報を保存するようにするのが第一じゃないかなぁ。Bridgeでも恩恵があるし、Windowsでも対応し易くなるし。

- 22.1.1以降はXMPを参照(改善される前提で)

- 22.0以下、ついてる場合はリソースフォークを参照

そもそも、Windows版由来のaiファイルとか、アーカイバでリソースフォークつけてない解凍ファイルとか、リソースフォークがないものって多いので、これは使えるものは使うけど、基本諦める方向で……。

AdobeとしてはXMPを手入れするしかないだろうね…。

ところでGlee Aiの仕様決め、トピック立ててここでやっちゃおうか。

@moriwaty さんのこのツイート、イイ感じにバズってますね!

こちらでも紹介させていただきます。

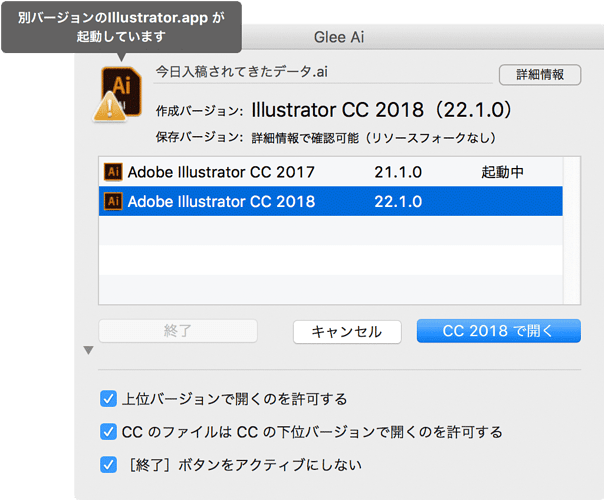

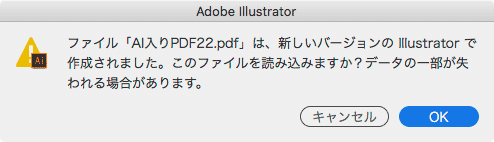

PDFの.aiネイティブ部分って、バージョン互換性を持たせていないので、v22.1で作成したPDFをv21で開こうとするだけでこうなります。なんとか読めるけど、レイヤーとかシンボルとか、そういう情報は一切吹っ飛ぶ。ここが一番のキモじゃないかなぁ。

そうですよねー。

逆にPDFのプロパティから読み取れる製作元のイラレバージョンで正しく開ければ、

作業バージョン管理がしやすいって言えるかしら。

全ての人が全行程で『正しく開く』リテラシー構築が非常に難易度高いですけども('A`)

以前、もうIllustratorネイティブ形式(.ai)とか使わずに、全部、AI互換込みPDF(.pdf)で運用した方がいいんじゃね?と思ったことがありまして。

- アートボードとペーストボードをきちんと分けて使う(でっかいアートボード+トンボ運用とかしない)

- 必ず作成バージョンで開く(or 開かないで利用する)

- ネイティブ代わり(AI互換込み)、確認用(軽量化版)、校正用(注釈あり)、Web掲載用(機能制限)、製版用(X-1a, X-4)、配置パーツ用(いろいろ)など種類を分けて、ファイル名ポストフィックスや何かのマーキングを埋め込むなどの方法で明示する

やるとしても時期尚早だよね、ってことでやめておきましたがw

おおおなんて素晴らしい未来!

なんですが、バズってるツイートのRT後の反応を追っかけると、まだまだ「重いからPDF互換なんて無理」な意見すら散見されるので、PDF中心のワークフローは現実的に難しいかなあ。

最近、

・編集できる最終データが来ない(アウトライン済み、とか、PDFしかない、とか)

・二次利用できるデータを渡したくない(勝手に二次利用される、とか、校正中に抜かれた、とか)

ていう二項対立が目立ってきてる気がしてるので、

落としどころとして『PDFにイラレ編集機能の有無』を積極運用するのは有りかなと思うのですが。

嫌がらせとして、PDFに「呪われます」という内容のイラレ編集機能データを埋め込んでおこう、というアイデアもあるのですが、ランサムウェアになるので自重しておりますw

生データの価値、二次利用等の利用可能範囲などが問題になるのは、制作側が適正な対価を受け取る関係が築けていないことに起因する問題で、本来は対価を受け取った上でできるだけ許諾され、利用されるべきだと思っています。ここには様々な構造上の問題があるので、トピックを分けてマジで議論していきたいところですが、もっと関係者を巻き込んでいかないと意味がないので、このディスカッションスペースを育てながら、もう少し温めておきたいと思っていますw

いや、いいからもうやろうよ、ということであれば、誰でもトピックたてていただいてOKです。

なお、一事業者としても、出来る範囲で、クライアントに納得していただける筋道を作って対価を払ってもらったり、業者間で相互利用できる信頼関係を構築するなど、地道な努力は続けております。

ちくちくで主張してる連中の言い分も重いから無理、が先にあったように思うけど、

- 言うほど重いか?

- eMacで仕事してんのか?

等、思うこともありまして…

もう一つあったのが「仕事だろ?」でしたがこれは無視して良いですな。

「仕事だろ?」に関しては「お前だって仕事だろ」とか思ったりしますけれどもね、あれ。

本来「『DeskTop Publishing』におけるデータの完結性」を考えると、PDF/X自体が出てきたのはある意味自明だったりはするんですが、日本においては「後工程で直す」ことが、前工程・後工程でも慣習になってしまった結果として現状のようなトラブルになってるんじゃないかと。

その点でいえば、昔からある「後工程における修正にかけた対価」とかそういうことを真面目に考えないと、無駄に無料サービス扱いされてどんどん悪くなっていくんじゃないかなあ的なところしか出てこないのがむしろアレなわけでして。

この辺も費用の取り方をどう考えるのかってのもあるんですけど。名称的には「出力保証サービス」とかかなあ。なんか途中で出力校正入れて云々になるだけのような気もするけど。

そういえば、IllustratorからPhotohopにコピペで、ベクトルスマートオブジェクトとして貼り付けたデータも、中身はaiデータが保存されてます。

Ps上でベクスマレイヤーをダブルクリックして開くと、テンポラリに「ベクトルスマートオブジェクト.ai」ファイル書き出されてAiで編集できるんですが、これもPDF互換ファイルなのでプレビューできます。ただ、Aiで開くとA4なのに、Acrobatでなぜか用紙サイズが違うという。

テンポラリの「ベクトルスマートオブジェクト.ai」をIllustratorで開くとA4なのに、Acrobatで開くとオブジェクトをクリップした大きさになる。Photoshop上では、このオブジェクトのサイズになってるのでPDFのほうを表示してます。

IllustratorでPDF互換で保存している場合はどっちもA4になりますが、コピペすることでPDFのほうだけドキュメントサイズ情報が抜け落ちる感じ。

IllustratorからPhotoshopへのコピペでダイナミックシンボルを持って行って、ベクマスレイヤーのダブルクリックで吐き出されたテンポラリのaiですが、ちゃんとダイナミックシンボルが生きてるというだけでなく、バージョン情報まで綺麗に保持してますね。Glee Aiがちゃんと判別して振り分けてくれるwww

AiでA4なのは、コピーしてきた時のドキュメント設定がそのまま生きているんだと思います。B5書類からコピペしたらB5書類になりました。

Illustratorはクリップボード経由でデータを渡す時に、AICBもPDFもSVGも、テキストとして認識できる範囲はテキストも、かなり山盛り沢山の情報を提供してくるんですが、PhotoshopからパスをコピペでIllustratorに持ってこようとすると、AICBぐらいしかよこしませんね。

G4, G5 でやってた頃は重いなぁと思いましたが、今となってはそこまで気になりませんね。

仕事マシンともなれば、力でねじ伏せることも必要なので……。

午前中仕事なかったのでいじってた。どこにトピック立てようかな…

DTPカテでいいかなと思うけど、新規カテゴリの方がよければ作りますよ!

あとで移動してもいいし!

それじゃDTPカテに「Glee Ai 1.3b」トピック作りますねー

ミマキからFineCut8のCC2018対応が3月中対応の予告通り3月30日にリリース(滑り込みセーフ)されたので、ウチ(会社の環境)でもいよいよ全面的にIllustrator CC March 2018(v22.1)に移行可能になりました。

こういう、使ってるプラグインが対応するまで移行できない、ってケースありますよね。

FineCutの場合は扱う内容がカットデータなので、特殊なオブジェクトでもないし、実は移行できないほど制約になっているわけではないんですが、プラグインで独自のオブジェクト扱ってるようなモノは本当に開けなくなりますよね。バージョンアップに追従しなくなったら終わりって言うか……。

ほんと、ミマキは偉いなぁ。プラグインで提供すると決めた以上、サポートしないわけにはいかないんだから当然と言えば当然なんですが、平気で古いバージョンを使えと言ってくるとこもあるので……。

リリースされてから開発に入っているフシがあるので、どうせやるならプレリリース段階から動いてよ、とは思いますがw、ちゃんと対応してくれるだけで十分かなとも思います。

自分の環境ではほかに、Phantasmという、効果でPhotoshopのようにトーンカーブ補正できたりするイカしたプラグインを使ってますが、プラグインが入ってない環境では再現できないので、アピアランスを分割したり、効果ではなくフィルターで処理したり、注意して使わないと皆に迷惑かけちゃうんですよね。環境変わると、自分で開けなくなっちゃうこともあるし。このへん、なかなか難しいです。